「将来は漫画家になりたい!」そんな夢を持っている中学生・高校生は少なくありません。でも、具体的にどんなスキルが必要で、今から何を始めればいいのか分からないという人も多いのではないでしょうか?

この記事では、中学生・高校生のうちから始められる漫画家への第一歩をわかりやすく解説します。漫画家の仕事内容、漫画家にとって必要なスキル、漫画家の適性に加えて、高校の選び方や卒業後の進路まで、将来に役立つ情報をまとめて紹介します。

漫画家の仕事内容とは?

漫画家と聞くと、「絵を描いて物語を作る人」というイメージが一般的ですが、実際の仕事はそれだけにとどまりません。作品の制作から編集者との打ち合わせ、読者とのコミュニケーション、さらには締め切りやスケジュール管理など、多岐にわたる業務があります。ここでは、漫画家の仕事内容を詳しく解説していきます。

企画・ストーリー構成

漫画を描き始める前に必要なのが、物語の企画です。どんなテーマにするのか、登場人物は誰か、物語の舞台や展開はどうするかなど、全体の設計図を考えます。

この段階では、「プロット」や「設定資料」を用意することが一般的で、特に商業誌での連載を目指す場合は、編集者と企画を詰めていくことが多くなります。

編集者との連携

商業漫画家の場合、編集者とのやり取りが欠かせません。

ネームのチェックや企画会議、読者からの反応をフィードバックとして共有されるなど、漫画家と編集者は「作品を一緒に育てていくパートナー」として協力関係を築きます。編集者の視点が加わることで、読者のニーズに合った作品に仕上げることができます。

スケジュール管理

漫画家の仕事には、厳しい締め切り管理が求められます。

特に週刊誌などで連載を持っている場合、毎週決まった曜日に原稿を提出しなければならず、短い制作サイクルの中で高いクオリティを維持する必要があります。

スケジュール通りに進めるために、アシスタントとチームを組んで、作業を分担するケースも多く見られます。

デジタル化とSNSの活用

近年では、漫画家の仕事にデジタル化とSNS活用が急速に広まっています。これらを使いこなすのも漫画家の仕事内容になりつつあります。

作画ツール

Photoshopやillustrator、CLIP STUDIO PAINTなど

発信ツール

X(旧Twitter)、Instagram、YouTube 、pixivなど

これらのツールを活用することで、自分の作品を直接読者に届けたり、仕事の依頼を受けたりすることもできます。特にWeb漫画の普及により、出版社を介さずに活動するインディーズの漫画家も増えています。

また、SNSを通じて読者とのコミュニケーションを取ることも大切になります。読者のニーズを調査することや、自分が描いた漫画の反響を調査することも、漫画家の仕事の一つになります。

漫画はどうやってできる?漫画家の仕事の流れを解説!

漫画家の仕事の中核をなすのが「漫画制作」です。一見すると、ただ絵を描いているように見えるかもしれませんが、実際にはいくつものステップを段階的に進めながら、作品を完成させていきます。

ここでは、プロの漫画家も実践している制作の基本的な流れを、わかりやすく解説します。

アイデア出し・企画立案

物語の核をつくる

最初に行うのが、作品全体のテーマや世界観、登場人物、物語の大まかな流れを考える「企画立案」です。

この段階では、自分の中にある興味や感情、社会的なテーマなどを元にして、読者に届けたいメッセージを形にしていきます。

企画書やプロットを作る

商業誌やWeb連載を目指す場合、「企画書」や、あらすじを書き記した「プロット」の作成が必要になります。これを編集者に提出して、連載の可否を判断してもらうこともあります。

ネーム(構成・下描き)

ネームとは、コマ割り・セリフ・キャラの配置などをざっくりと描いた「漫画の設計図」です。これによって、物語のテンポや構成、演出の方向性を事前にチェックすることができます。商業連載の場合、ネームを編集者に提出して、フィードバックを受けるのが一般的です。この段階でストーリーの流れやセリフ、構図などを調整することで、読者にとって読みやすい作品に仕上がっていきます。

作画(下描き・ペン入れ・仕上げ)

ネームが完成したら、まずは下描きを行い、それを元に清書するようにペン入れをしていきます。線を整え、キャラの表情や動きを丁寧に描くことで、作品の印象が大きく変わります。

キャラだけでなく、背景や効果線、トーン(濃淡処理)も漫画における重要な要素です。臨場感や感情の強調、シーンの雰囲気作りに欠かせない工程であり、アシスタントが担当することも多いです。

近年では、illustratorやPhotoshop、CLIP STUDIO PAINTなどのソフトを使ったデジタル作画が主流になっています。データのやり取りや修正がしやすく、効率よく作業できるという利点があります。

仕上げと入稿

作画がすべて完了したら、誤字脱字や描き忘れ、トーンの貼りミスなどがないかの最終チェックを行います。これを怠ると、掲載時にミスがそのまま印刷されてしまうこともあるため、慎重に確認します。

出版社や掲載先への入稿

完成した原稿は、出版社やWebプラットフォームへ入稿します。紙媒体の場合は「原稿用紙」または「データ形式」で提出し、Web連載の場合は専用フォーマットやクラウド経由で納品されます。

漫画家になるために必要なスキルは?

「漫画家になりたいけど、どうすればなれるの?」「何から始めたらいいのか分からない」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。ここでは漫画家になるために必要なスキルや準備をわかりやすく解説します。

漫画家になる方法は一つではなく、商業誌での連載を目指す道、Webで自己発信して人気を集める道など、複数のルートがあります。まずは求められるスキルを知り、今からできることに取り組んだり、学べる場所を検討したり、今後の進路を考える参考にしてください。

作画力

漫画家にとって最も基本的なスキルは作画力です。キャラクターの表情、動き、背景などを読者にわかりやすく、魅力的に描く力が求められます。

人体構造やパースと呼ばれる遠近法、透視図法の理解、キャラクターの表情や感情の表現力、コマ割りや構図の工夫など、単に「絵が上手い」だけでなく、「伝わる絵」を描けるかが重要です。

ストーリー構成力

どんなに絵が上手くても、物語が面白くなければ読者には届きません。起承転結やキャラの成長、伏線の張り方、読後感の演出など、ストーリーテリングの力も漫画家には欠かせません。

プロットやネームを作る際に、この力が大きく発揮されます。

読者視点で考える力

「自分が描きたいもの」だけでなく、「読者が求めるもの」を意識する力もプロとしては重要です。

編集者からのフィードバックを受け入れる柔軟性や、読者の反応を分析して改善できる客観的な視点があると、作品の完成度が一段と上がります。

スピード

連載漫画となると、期限内に原稿を提出しないといけなくなるため、スピード感をもって作品を完成させる必要があります。漫画家は絵が上手いだけでなく、スピーディーに描ける能力が必須です。漫画の世界観を損ねないクオリティの高さを保ちつつ、効率的に描くスピード感が求められるため、漫画家を目指すのであれば、絵を早く描く練習をしましょう。

コミュニケーション能力

プロの漫画家になると、出版社や編集者などの要望や意見を正しく理解し、それを絵に表現していく必要があります。また、アシスタントに対して的確に指示を出す必要もあるため、コミュニケーション能力は必須です。特別に高いコミュニケーション能力が求められるわけではありませんが、漫画制作は多くの人が携わる現場です。協調性を持ち円滑なコミュニケーションを行えるよう、今から他者との会話など気を配ってみましょう。

デジタルソフトの操作能力

近年は漫画制作でデジタル技術を導入している工程が多く、デジタルツールやソフトの操作スキルが求められます。ペンタブレット、液晶タブレットなどのツールや、Photoshop、illustrator、CLIP STUDIO PAINTなどのソフトは自分でも購入できますが、実践的な使用方法を学べる学校などで用意されていますので、専門的に教わったほうが習得は早いでしょう。

漫画家になるのに資格はいる?

漫画家になるために必要な資格はありません。とにかく画力と創造力で勝負の世界です。漫画賞への投稿や出版社への持ち込み、漫画家のアシスタントとして働く時に資格を求められることはほとんどありませんが、スキルの証明に使うこともできますので、個人でも受験できる資格をご紹介します。

CGクリエイター試験

CGクリエイター試験は、CGで表現するデザイナー、クリエイターのための検定で、CG-ARTS(公益社団法人画像情報教育振興協会)が主催。デザインや2次元CGの基礎から、構図やカメラワークなどの映像制作の基本、 モデリングやアニメーションなどの3次元CG制作の手法やワークフローまで、 多様な知識が出題されます。知識の理解を測る「ベーシック」と知識を応用する力を測る「エキスパート」に分かれています。

色彩検定®

色彩検定®は、公益社団法人の色彩検定協会が主催・認定する、色に関する幅広い知識や技能を問う検定試験です。1級から3級までの3段階に分かれおり、公式テキストに準拠した内容で出題され、色彩やデザインについての専門的な知識や実務経験は必要ありません。センスやアイデアを問うものではなく、公式テキストの内容をしっかりと理解すれば、これまで色彩を学んだ経験のない方でも合格できる検定です。

カラーコーディネーター検定試験®

カラーコーディネーター検定試験は、東京商工会議所が実施する検定試験で、色に関する知識や技能を問うものです。アドバンスクラスとスタンダードクラスの2つに分かれており、マークシート方式の多肢選択問題で出題されます。主に色の性質や特性、色の持つ効果をビジネスシーンで活かすための実践的な知識を習得できる検定です。

Illustrator®クリエイター能力認定試験

Illustrator®クリエイター能力認定試験は、イラストレーターに必須のソフトのひとつIllustratorの操作スキルとクリエイティブな制作能力を測定・評価する資格検定試験です。株式会社サーティファイが主催・実施しており、実技試験のみのスタンダード、実技試験と知識試験のエキスパートの2つに分かれています。

Photoshop®クリエイター能力認定試験

Photoshop®クリエイター能力認定試験は、Illustratorと同様にイラストレーターに必須のソフトであるPhotoshopの画像処理や編集能力などを測定・評価する資格検定試験です。株式会社サーティファイが主催・実施しており、基本的な操作スキルを認定するスタンダード、応用的な操作スキルとデザイン知識を認定するエキスパートの2つに分かれています。

アドビ認定プロフェッショナル(ACE)

アドビ認定プロフェッショナル(ACE)は、IllustratorやPhotoshopなどのアプリケーションごとに専門知識とスキルを証明する資格です。2021年6月にアドビ公認アソシエイトからアドビ認定プロフェッショナル(ACE)に名称変更されました。ACEは、より高度な知識とスキルが求められる試験で、アソシエイトよりも難易度が高いとされています。

漫画家に向いているのはどんな人?漫画家の5つの適性を解説!

漫画家になりたいけれど、自分がなれるのか不安な人もいると思います。漫画家には資格や年齢制限はありませんが、向いている人には共通する“適性”があります。

ここでは、実際にプロとして活躍する漫画家たちに見られる特徴をもとに、「漫画家に向いている人の5つの特徴」を紹介します。

絵を描くのが好きな人

何より漫画が好きで絵を描くのが好きという気持ちが大切です。漫画家は月に何百、何千コマも絵を描く仕事です。毎日絵に向き合っていても苦にならない、それを楽しいと思える人が漫画家に向いています。

一人でコツコツと作業を続けられる人

漫画制作は、想像以上に孤独で地道な作業の連続です。長時間の作画作業、細かい背景やトーン貼りが必要ですし、ひとつの作品に数週間〜数か月かかることも。誰かに指示されなくても、自分のペースで継続して作業ができる人は、漫画家としての素質があります。

想像力・発想力が豊かな人

面白いストーリー、魅力的なキャラクターは、自由な発想から生まれます。「もし◯◯だったら」と考えるのが得意な人、子どもの頃から空想や創作が好きだった人、会話や出来事から物語を連想できる人など、創造的な思考ができる人は、漫画家という仕事に向いています。

特にオリジナルの世界観やテーマを題材とした漫画を描きたい人には必須の力です。

表現したい「何か」を持っている人

漫画家はただ「絵が上手い」だけでなく、読者に伝えたい想いやメッセージを持っている人が多いです。読者を“笑わせたい、泣かせたい、感動させたい” “社会問題や人間関係を描きたい” “自分の考えを物語に込めたい”など、「表現したいこと」が心の中にある人は、漫画家としての原動力を持っていると言えるでしょう。

諦めずに続けられる人

漫画家を目指すうえで、最も大切なのは「諦めない心」です。最初は誰でも絵が上手いわけではありませんし、漫画賞への落選や批判もつきものです。また、漫画家として売れるまでに何年もかかることもあります。

それでも「漫画が好き」「もっと上手くなりたい」と思い続け、コツコツ努力を続けられる人こそ、最終的に夢を叶えられる可能性が高いのです。

漫画家になるために中学生・高校生からできることは?

将来、漫画家になりたい!そんな夢を持っている中学生・高校生の方に向けて、今のうちから始められることを具体的に紹介します。漫画家になるには、特別な資格や年齢制限はありません。ですが、若いうちから少しずつ準備をしておくことで、夢の実現が一段と近づきます。

この記事では、漫画家を目指す学生が「今やるべきこと」「今しかできないこと」をわかりやすく解説します。

絵の練習を習慣にする

まずは、基礎画力を身につけることが大切です。漫画家にとって絵を描く力はとても大切ですが、いきなり上手く描ける必要はありません。中学生・高校生のうちは、まずは人体のバランス、表情やポーズの描き分け、コマ割りの使い方や構図のような基礎を身につけることが重要です。

「毎日1ページ」「1日30分だけでも絵を描く」など、無理なく続けられる習慣づくりが大事です。スマホに描いた絵を記録しておけば、画力の成長も実感できます。

自分の作品を作ってみる

将来プロになるには、作品を完成させる力がとても重要です。まずは4コマ漫画を1本描いてみる、1〜2ページの短編を仕上げてみるなど、最初は簡単なストーリーからで大丈夫です。完成させる経験を重ねることで、徐々に「どう描けば伝わるか」が見えてきます。

スマホやiPadに対応した無料の漫画制作アプリ(※メディバンペイントなど)もあるので、活用してみましょう。

他人に見せて感想をもらう

自分の描いた作品を誰かに見せることも、上達の大きなきっかけになります。家族や友達、SNSで “どこが面白かったか” “読みにくいところはあったか” “キャラは好きになれたか” など、人の感想を聞くことで、読者目線の気づきが得られます。怖がらずに、どんどん見せていきましょう。

好きな漫画をたくさん読んで分析する

ただ読むだけではなく、「なぜ面白いのだろう?」「このキャラはなぜ印象に残るのか?」などを考えながら読むと、作り手としての視点が身につきます。起承転結の構成、キャラクターのセリフまわし、演出やコマ割りの工夫など、プロの漫画家の技術を吸収するつもりで読むことが、上達への近道です。

学校生活・経験を大切にする

漫画のアイデアは、経験や感情から生まれます。友達との会話、学校での出来事、恋、ケンカ、悩み事など、どんな日常もあなたにしか描けない物語のネタになります。「この気持ちをあとで描いてみよう」とメモしておくのもおすすめです。

また、勉強や部活、人間関係も成長の糧になります。漫画家は絵だけでなく、人の気持ちを描く仕事です。だからこそ、今しかできない学生生活のすべてが、将来の作品づくりに生きてきます。

漫画家になるために中学生・高校生におすすめの進路を紹介!

漫画やイラスト・芸術を専門的に学べる高校への進学がおすすめ

現在中学生・高校生の時点で漫画家になりたいと考えているのであれば、漫画科やマンガコースがある芸術系の通信制高校がおすすめです。専門学校と同等の教育・設備が整う通信制高校なら、高校生という若いうちに、漫画に関する専門的なスキルや知識を習得することができます。専門学校より3年も早くスタートを切ることができるのは大きなメリットです。現在は通信制高校のように若くして学べる教育機関の増加や、SNSの普及による作品共有の容易さもあり、若い漫画家が増加しています。芸術分野はスキル習得が早ければ早いほど、大きな武器となります。

普通高校より多くの時間を漫画を描くことに使える

専門科目が学びのメインとなる通信制高校では、週5日間のうちほとんどが絵画やイラスト、漫画制作など専門科目の授業になります。普通科目は登校せずにオンライン授業などを交えて短時間で学習するため、漫画に特化した授業に多くの時間を使えます。3年間を通して、絵画やイラスト、漫画のプロから本格的な指導を受けることで、画力は飛躍的に向上します。また、通信制高校では全日制と同じ高校卒業資格の取得が可能なため、卒業後の進路も大きく開かれています。多くの通信制高校では普通科目のほか、絵に特化した専門科目も単位認定されます。

デッサンなど基礎からしっかり学べる

漫画科/マンガコースがある通信制高校には、基礎画力を身につけるデッサンの授業が必ずあります。観察力や表現力を高め、より魅力的な絵を描くための基礎を築くうえで、デッサンは非常に重要です。難しそうな印象を持っているかもしれませんが、高校の段階ではこれまで趣味で絵を描いていて、本格的に学ぶのははじめての生徒がほとんどですので、デッサン初心者や未経験者でも安心です。初歩的な基礎からスタートし、段階を踏んで徐々に高度な技術を学んでいきます。

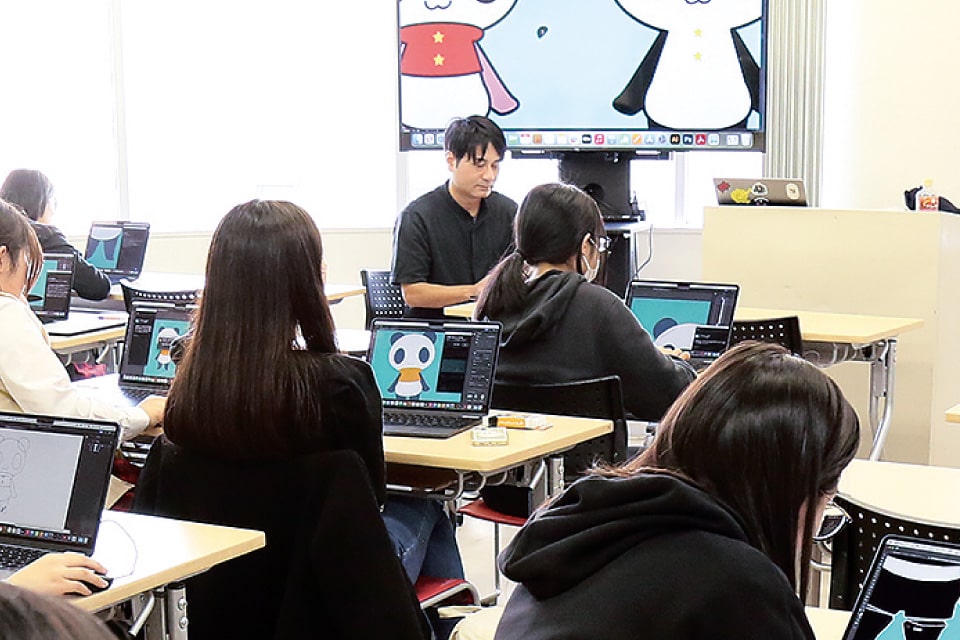

デジタルソフトの使い方を基礎から学び習得できる

現在はデジタルイラストを描くために、デジタルソフトの習得は不可欠です。漫画科/マンガコースがある通信制高校には、パソコンやタブレットなどのデジタルデバイス、そしてIllustratorやPhotoshop、3DCGソフトなどのデジタルソフトを完備しています。もちろんデジタルイラストに触れるのははじめての生徒がほとんどですので、基礎からじっくりと実践的なことを学び、習得することができます。

イラストやアニメ、デザインなどについても学べる

漫画科/マンガコースがある多くの通信制高校では、イラスト、マンガ、アニメ、デザインなど、幅広い分野の授業が用意されています。現役のプロによる実践的な指導で総合的なスキルを習得できるだけでなく、それぞれの業界知識などにも触れることができるため、高校生という若いうちに、自分の興味や適性に合わせた分野を見つけることができます。

進学や就職など卒業後の芸術分野への進路のサポートが充実している

専門的な教育を行っている通信制高校は、学校・先生方の進学・就職へのサポート体制が非常に整っていることも特徴です。業界とのつながりや採用情報などが充実しているため、全日制高校と比べて将来を具体的に考えやすい環境です。難関芸術大学・美術大学へ進学できることは芸術系の通信制高校の魅力ですし、進学だけでなく、就職という道を選ぶこともできるため、進路の選択肢は幅広いです。専門学校では2年しか学ぶことができませんが、通信制高校の魅力は、早期に3年間も専門的な勉強ができることです。3年間努力して実力をつければ、18歳で漫画家になることも夢ではありません。

実際に高校卒業後すぐにアニメーターやイラストレーターになった卒業生がいる

実際に高校卒業後に弱冠18歳で大手アニメ制作会社に就職した、北海道芸術高等学校の東京池袋キャンパスのマンガ・イラストコースの卒業生・幅広くデザイン、イラスト制作を取り扱っているデザイン会社に就職した、愛知芸術高等専修学校/名古屋キャンパスのマンガ・イラストコースの卒業生の声をご紹介します。

『デッサン、各種イラストの授業など、やっぱり絵を描く授業全般で、ひたすら絵を描いて画力を伸ばしてきたことが今に繋がっていると思います。北海道芸術高等学校に入る前の中学生の頃はたまに絵を描くくらいのレベルでした。自分がちょっとくらい得意なことって絵しかないな、そのくらいの感じだった私が、今はアニメーターの卵としてがんばることができています。入社したProduction I.Gの同期はみんな大卒以上で、私は最年少です。中学生の時は不登校児でしたが、北海道芸術高等学校で好きなことを自分なりにがんばって、夢に近づくことができました! 早いうちに専門的なことを学ぶことができて、とても良かったと思っています。』

『愛知芸術高等専修学校では、ほかではなかなかできない特別な経験をたくさんさせてもらいました。愛芸に入学していなければ、こんなに成長できなかったですし、コンテストに出品して入賞することもなかったと思います。充実した授業内容と、先生方の的確なアドバイスのおかげで、今があると思っています。クリエイティブな分野を仕事にするという夢を叶えた今、さらなる目標は、イラスト分野のみならず、愛芸の授業で学んだアニメーションの技術をより伸ばしていくということです。』

マンガ・イラストコースのあるおすすめ通信制高校「芸高グループ」

芸高グループは、学校法人恭敬学園が運営する北海道芸術高等学校をはじめとする、以下5つの学校(6つのキャンパス)で構成される、芸術分野の専門性に特化した学校です。

<芸高グループ>

北海道芸術高等学校

札幌サテライトキャンパス

東京池袋サテライトキャンパス

福岡芸術高等学校

東北芸術高等専修学校

横浜芸術高等専修学校

愛知芸術高等専修学校

マンガ・イラストコースは全てのキャンパスに設置されています。未経験でも初心者でも、自信がなくても大丈夫。「絵を描くのが好き、イラストレーターになりたい」という気持ちを重視しています。中学校卒業以上であれば入学に年齢制限はなく、いつでも転入学・編入学可能です。中学校卒業後の一般的な4月の入学のほか、現在高校に通っている人も高校を退学した人も、転入学・編入学できます。

6つのキャンパスのうち3つに関しては高等専修学校ですが、北海道芸術高等学校(通信制高校)とのダブルスクール制度を採用することで、全日制と同様の高校卒業資格の取得も可能となっています。そのため、進路の選択肢も広がっていますので、イラストレーターを目指して心置きなく絵を描くことに没頭できます。

✅ マンガ・イラストコースに関するこちらの記事もチェック

> 不登校でも高校に行ける!東京でイラスト・漫画を学んで成長できるおすすめ通信制高校

> マンガ・イラストコースではどんなことが学べるの?授業について教えて!(北海道芸術高等学校 札幌キャンパス編)

> アニメーターになるには?中学生・高校生からできることは?高校選びからおすすめの進路を紹介!

> プロ仕様の環境で学べる!施設・設備紹介(北海道芸術高等学校 札幌キャンパス編)生徒の口コミ・評判も!

💬 在校生や卒業生の声はこちら

>【在校生インタビュー:Mさん】作品と共に3年間の成長に迫る!(福岡芸術高等学校 マンガ・イラストコース編)

>【卒業生インタビュー:Yさん】大手アニメ制作会社に18歳で入社!就職活動や仕事について教えて!

>【卒業生インタビュー:Yさん】創業100年以上の老舗ゲーム開発会社に入社!進路活動や仕事について教えて!

>【卒業生インタビュー:Kさん】作品と共に3年間の成長に迫る!(北海道芸術高等学校 東京池袋キャンパス マンガ・イラストコース編)

好きなことだからがんばれる、一緒に歩んでくれる先生や仲間がいる。

芸高グループは、一人ひとりの個性や夢を応援してくれる場所です。

参照:北海道芸術高等学校 https://www.kyokei.ac.jp/

※本サイトは、芸高グループの生徒や先生にインタビューを行う機会をいただき、独自取材の記事で芸高グループを応援する個人運営サイトです。

この記事をシェアする